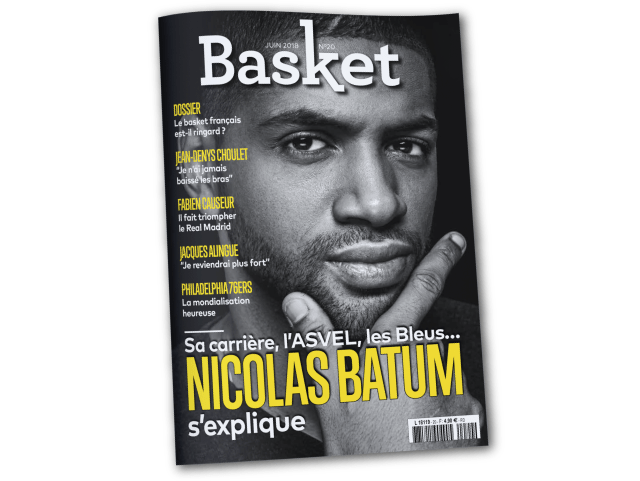

Il a fêté ses dix ans de NBA, déjà, et cette année, en décembre, il aura 30 ans. Depuis Los Angeles, mi-mai, où il soigne son corps endolori, Nicolas Batum nous a accordé un grand entretien, comme un bilan à mi-parcours : sa carrière personnelle, son investissement à l’ASVEL, l’équipe de France…

Propos recueillis par Yann CASSEVILLE

Votre draft et vos débuts en NBA datent de 2008. Il y a dix ans. C’est un cap ?

J’ai justement pensé à ça quand j’ai fini ma saison. Je me suis dit : «Dix ans quand même, déjà !» Dix ans de NBA, ce n’est pas donné à tout le monde. Et j’ai eu la chance de passer ces dix années à vraiment jouer, je n’ai pas vraiment connu d’année de galère. Mais en même temps… (Il siffle) C’est passé tellement vite !

S’il fallait ne retenir qu’un moment ?

Mon tout premier match. C’était assez incroyable. D’y être, sur un terrain NBA, dans une salle NBA, face à la star qu’on regardait à la télé quelques mois auparavant. C’était contre les Lakers, au Staples Center, face à Kobe (Bryant). Quand tu arrives sur le parquet, tu te dis : «Waouh ! Ça y est. Ce n’est plus la pré-saison, ce n’est plus Le Mans, je suis vraiment en NBA.» Tu sais que tu auras au moins un match à ton actif, et tu es assez content.

Vous avez disputé six fois les playoffs, pour cinq éliminations au premier tour et une seule série gagnée. Puisque ces dix années sont passées vite, n’avez-vous pas peur que les suivantes filent trop vite et espérez-vous impatiemment vivre une véritable épopée en phases finales ?

Bien sûr que ça démange, que j’ai envie de vivre ça. Parce que la NBA, c’est surtout ça, c’est jouer des matches importants dans des grosses séries, rester en course le plus longtemps possible. C’est vrai que regarder ça depuis sa télé n’est pas l’idéal, j’aimerais être sur le terrain.

Charlotte reste sur deux saisons sans playoffs, englué dans le ventre mou. Ne pas être assez bon pour atteindre les playoffs ni «assez mauvais» pour reconstruire avec la draft est décrit comme la pire des situations. Est-ce frustrant ?

Frustration, oui et non. Parce que les histoires de reconstructions, ce n’est pas moi qui gère, ça se passe dans les bureaux. Moi, c’est le terrain. La saison dernière, quand on n’a pas fait les playoffs, il y a eu pas mal de circonstances, beaucoup de blessés. À mi-saison, on était dans le Top 4-5, là on a enchaîné les blessures et commencé à dégringoler. Cette saison, c’est plus frustrant parce qu’on avait un effectif pour faire quelque chose. Ça n’a pas fonctionné. Mais on sait qu’on peut être pas mal. On a un vestiaire et un groupe très solide, qui veut jouer ensemble. Ce n’est pas non plus peine perdue.

Personnellement, avec les blessures, avez-vous vécu la saison la plus difficile de votre carrière ?

Complètement. Déjà, je n’ai pas joué cet été. À chaque fois que je jouais l’été, j’arrivais avec un certain rythme. On peut s’entraîner tout l’été, mais les matches, ce n’est pas pareil. En plus, je me blesse dès le début, ce qui me coupe encore deux mois. Avec cet été plus la blessure au coude, j’ai galéré pour revenir. Mon coude m’a gêné quasiment jusqu’au All-Star break. Après, j’ai eu une grosse bursite au talon d’Achille, en mars, qui a siphonné ma fin de saison. C’était une année galère physiquement. C’est là que je me suis dit : «Ça y est, ton corps n’est plus le même, tu n’as plus 19 ans, tu récupères moins vite !» (Il rit) C’est pour ça qu’actuellement, je suis à Los Angeles pour six semaines, en totale rééducation, total check up. Et je m’entraîne différemment, justement parce que j’ai douze ans de carrière pro, en comptant Le Mans. Je ne dis pas que je suis un vieux, mais ça commence à faire du parcours, il y a des trucs que je ne peux plus faire. Ces six semaines sont vraiment importantes. Je suis à fond là-dedans pour être sûr que tout soit complètement nettoyé, consolidé, avant de rentrer en France.

À regarder Charlotte jouer, l’impression est parfois que vous savez si bien être utile aux autres qu’aucun système n’est mis en place spécialement pour vous. Bonne ou mauvaise impression ?

C’est un peu ça. C’était mon rôle quand j’étais avec les Blazers, avec Terry Stotts, à faire le lien entre (LaMarcus) Aldridge et (Damian) Lillard. C’était aussi le rôle que j’avais en équipe de France avant, avec Tony (Parker), Mike (Gelabale) et Boris (Diaw). C’est un rôle qui me plaît. J’avais un rôle différent mes deux premières années à Charlotte, mais c’est vrai que cette saison, l’addition de Dwight Howard a changé pas mal de choses pour moi. Dwight est une grosse présence qui demande beaucoup d’attention, il fallait que j’ajuste mon jeu par rapport à lui.

Dans cette idée de joueur qui rend les autres meilleurs, voir votre meneur Kemba Walker devenir All-Star en partie parce que votre arrivée l’a soulagé dans son jeu, c’est une fierté personnelle ?

Un peu, oui. J’ai dit à Kemba : «Laisse-moi t’aider à être All-Star. Si tu veux, tu me laisses la balle et tu commences à courir et à jouer sans ballon.» Je lui ai dit dès le début, je l’ai dit au coach. C’est ce que j’avais commencé avec Lillard à Portland. C’est pour lui enlever la pression. Parfois, je me décale au poste 2, c’est moi qui prends le ballon pour les faire courir. Parce que les meneurs jouent surtout ballon arrêté. C’est l’erreur qu’a faite Lillard pendant les playoffs, il jouait trop ballon arrêté, en haut. C’est là où j’arrivais à le faire jouer, je prenais la balle et je le faisais courir. C’est ce que je fais avec Kemba. J’essaie de reconnaître la qualité de mes coéquipiers, et quand je vois Kemba, je me dis que ça peut l’aider à étoffer son jeu. Après, il est peut-être plus libre, il n’a pas à faire constamment la même chose. Indirectement, j’ai une fierté par rapport à ça parce que j’essaie de mettre en place le All-Star de mon équipe. Je connais la hiérarchie, je ne suis pas fou, je sais qui est All-Star, qui est franchise player, qui est le meilleur joueur.

Votre jeu, cette adaptation aux autres, font que certains continuent de penser que vous ne tirez et marquez pas «assez» ?

Ça fait douze ans que je joue comme ça ! La seule fois où je ne me suis pas adapté, c’était à l’Euro 2015 et à Rio (JO 2016). Quand on a changé le cinq. On a fait un nouveau système et je n’ai pas su adapter mon jeu. C’est là où j’ai fait une erreur. Sinon, je suis un caméléon, je m’adapte à ce qu’il y a autour de moi. C’est ce qui fait ma force. Je sais que je ne suis pas un mec qui va mettre vingt points par match, qui va prendre vingt-cinq tirs. Je ne l’ai jamais été. Même en poussin, je n’étais pas comme ça.

Mais dans une ligue où les salaires sont publics, le regard des gens a changé depuis que vous avez signé votre contrat de 120 M$ sur cinq ans à l’été 2016 ?

Oui, parce que les gens prennent des raccourcis. «Tant de millions, donc hop, vingt-cinq points par match.» Non ! Ça ne marche plus comme ça. Ou : «Il est payé tant et ne marque pas vingt points.» Mais je n’ai jamais marqué vingt points par match, et ce n’est pas demain que je vais les mettre. Ce n’est ni mon jeu ni ce qu’on me demande. Ça fait dix ans que je suis payé pour jouer en NBA en jouant de la même façon. Ce jeu plaît. Mais c’est sûr que c’est dur, quand tu vois le contrat que j’ai, ce n’est pas facile à comprendre. Enfin, les personnes qui comptent le plus pour moi le comprennent.

Comme votre propriétaire aux Charlotte Hornets, un certain Michael Jordan ?

Voilà. Il y a beaucoup de coaches, GM, présidents, qui pensent du bien de mon jeu. Le contrat que j’ai à Charlotte, on me le proposait dans huit-dix clubs, minimum. J’ai signé le 1er juillet, et les gros contrats le 1er, ce sont des joueurs importants. J’ai eu beaucoup d’appels de All-Stars pour me recruter. Je préfère me focaliser sur ces pensées que sur les personnes qui pensent que je ne shoote pas assez, même si je comprends qu’on puisse faire des raccourcis. Il y a plein de choses que je ne fais pas bien, je ne dis pas que j’ai le jeu ultime de l’histoire de la NBA, on est d’accord, mais c’est mon jeu, je joue comme ça et j’aime ça, c’est moi. Je ne changerai pas.

Les réseaux sociaux ont amplifié les critiques. Comment gérez-vous la critique ?

Quand tu lis les réseaux sociaux, tu te rends compte qu’il y a un taux de chômage important chez les GM et les coaches ! Des GM, coaches, spécialistes, il y en a partout. Dans tous les domaines, basket, foot, politique, tout le monde se dit journaliste ou spécialiste ou je ne sais quoi. J’ai arrêté de me prendre la tête avec les critiques depuis un ou deux ans. Parce que ça peut affecter. J’ai vu des mecs qui ont bousillé leur carrière avec ça parce que ça les affectait énormément. L’important, c’est de savoir qui dit quoi. C’est plus important de prendre la critique constructive de quelqu’un qui a été joueur, coach, à un certain niveau, que celle de quelqu’un qui ne connaît pas tout le dossier. Tout le monde est libre de parler, les gens disent ce qu’ils veulent, mais je n’ai pas besoin de tout écouter non plus.

Quittons la NBA pour parler de votre deuxième casquette. Vous êtes depuis mars 2017 le directeur des opérations basket de l’ASVEL et du Lyon ASVEL féminin. Auparavant, en 2015-2016, vous aviez intégré puis rapidement quitté le directoire du Mans, votre club formateur. Pourquoi l’association n’a pas marché ?

Ce n’est pas que ça n’a pas marché, mais c’était une période compliquée pour moi, donc j’ai un peu lâché. En fait, je n’étais pas présent du tout, parce que j’avais plein de dossiers, dans ma vie en dehors, à gérer. Ma femme était enceinte, j’étais en fin de contrat, changement de club, dernière saison à Portland que j’avais complètement loupée, les JO qui arrivaient… J’étais focalisé sur ma carrière. Après, l’ASVEL, on en avait parlé quelques fois avec Tony. En fait, avec Tony, on parle basket et basket-business tout le temps. Tout le temps ! Chaque fois, en équipe de France, Boris nous faisait la remarque : «Mais est-ce que vous pouvez passer une journée sans parler de ça, s’il vous plaît ?» On n’y arrivait pas, et ça fait des années que ça dure. C’est notre truc, on aime en parler tout le temps. (Il répète, insiste.) Vingt-quatre heures sur vingt-quatre. C’est incroyable. J’ai trouvé naturel qu’il me parle encore une fois de l’ASVEL et j’ai dit pourquoi pas. L’aventure, pour le basket français en général, peut être pas mal.

En dehors de votre duo à l’ASVEL, Nando De Colo œuvre à Orchies, Boris Diaw l’a fait à Bordeaux. Les investissements de joueurs sont nettement plus rares dans les autres sports. Vous voulez faire grandir le basket français ?

On aurait pu rester chez nous. Il n’y a pas beaucoup d’athlètes français en activité qui font ce qu’on fait, qui mettent leur temps et leur argent à ce point. On n’est pas obligé de le faire. C’est un choix. C’est pour ça que parfois on est un peu touché quand on sent que ce qu’on fait ne plaît pas aux gens. Mais on essaie de faire ! Ce n’est pas évident, on est encore des joueurs NBA, qui essayons de redonner, avec notre temps, et financièrement, au basket français. On le fait sous le maillot bleu, on le fait à travers notre image en NBA, et maintenant au travers d’un club qu’on essaie de ramener en Euroleague. On pense que Villeurbanne peut être le club phare pour mettre le basket français sur la scène européenne.

Être dirigeant, qui plus est d’un club visant l’Euroleague, demande du temps. Avec votre premier métier, basketteur NBA, comment faites-vous ?

C’est très simple : ça te prend du temps, mais tu ne comptes pas les heures et tu arrives à t’impliquer parce que tu aimes ça. Je ne le ferais pas si je n’aimais pas ça. Si ça me saoulait, j’aurais revendu mes parts et serais parti. Mais ça me plaît.

Un directeur des opérations basket est impliqué dans la construction d’équipe. En plus des rencontres de l’ASVEL, garçons et filles, vous devez ingurgiter beaucoup de matches masculins et féminins pour identifier de potentielles recrues ?

Ça ne change pas de mon quotidien d’avant. Je le faisais déjà. Je regarde tout. La N1, les poules N2, la N3, la Pro B… Je regarde même les résultats de pré-Nationale de Basse-Normandie. C’est vrai ! Je suis le basket en général. Même le championnat poussin que je jouais à Pont-l’Évêque, je suis les classements. J’adore ce sport, j’adore ça.

L’ASVEL, malgré le plus grand budget de l’histoire du basket français, a été sortie sans gloire de l’Eurocup dès le Top 16 puis a terminé sixième de Jeep Élite. Comment analysez-vous cette saison ?

Les gens attendent que, maintenant qu’on est là, ce soit parfait. Comme les gens attendent encore des exploits de Jordan. Mais Jordan, il n’est plus joueur, il n’est pas coach, il ne va pas venir sur le terrain et mettre cinquante points, c’est fini. Je sais très bien qu’il y aura des hauts et des bas. C’est sûr que les gens attendaient plus. On n’a pas eu le classement qu’on aurait voulu, mais on a eu beaucoup de blessures, un changement de coach. Ça ne veut pas dire que le projet est foutu, qu’on va jeter l’éponge. Et on est quand même en playoffs, où tout est possible. On a aussi repris l’ASVEL féminin et ça a très bien marché. On finit en demi-finale, on décroche la coupe d’Europe, il y a eu un engouement énorme, le coach a fait un travail extraordinaire, les filles ont très bien joué, Marie-Sophie Obama (présidente déléguée) et son équipe ont super bien géré sur place.

En vous impliquant dans les secteurs masculins et féminins, vous essayez de donner une identité commune aux deux équipes ?

Dans le foot, ça marche très bien à Lyon, l’OL masculin et l’OL féminin. Nous, quand on a eu l’idée de faire jouer les deux équipes à l’Astroballe le même jour, le public a répondu présent, ça a cartonné. On sent un engouement. On essaie de gérer filles et garçons de la même façon, et le retour que l’on a des joueuses et du staff féminin, c’est qu’on ne sent pas un énorme écart entre les deux comme il a pu y avoir auparavant. Pourquoi pas, un jour, que les deux équipes, garçons et filles, d’un même club, jouent deux matches d’Euroleague, le même jour, dans la même salle ? Ça peut être génial. Et je connais l’historique du basket français, je ne suis pas sûr que ça ait déjà été fait. C’est notre objectif à long terme, voire à court terme.

D’une bonne équipe française à une formation solide en Euroleague, quelle est la différence principale dans l’effectif : le talent des joueurs, le nombre de rotations…

C’est quelque chose que j’ai appris en scrutant le recrutement de l’année dernière, et que j’ai appris aussi avec Vincent Collet – parce que j’ai grandi avec lui –, c’est trouver le bon axe 1-3-5. Dans ma vision du basket, l’important est d’avoir cet axe, 1-3-5 ou 1-3-4, meneur, ailier, intérieur, et ensuite bien construire autour. Cumuler les talents n’est pas forcément une bonne chose. Cette saison, je pense qu’on a une équipe faite pour les gros matches. Mais dans mon idée de recrutement, une équipe n’est pas une accumulation de talents. Ça, ça ne marche pas. Pas tout le temps. C’est trouver l’alchimie, savoir qui se marie bien avec qui, qui peut sortir du banc. Ce sont des choses que je suis en train de faire, tout décortiquer pour tout mettre en place. L’an dernier, je n’ai pas osé, je suis arrivé en catimini parce que je savais que j’arrivais dans une grosse institution, avec des gens déjà en place. Cette saison, j’ai beaucoup regardé, pour voir comment ça se passe. Depuis un ou deux mois, j’essaie d’être plus impliqué, plus vocal, pour aider à prendre des décisions pour la saison prochaine.

Avec Tony Parker, Gaëtan Muller (président délégué), Yohann Sangaré (GM), vous formez un quatuor de dirigeants inexpérimentés, en comparaison avec les poids lourds de l’Euroleague, comme le GM du Fenerbahçe Maurizio Gherardini. Voyez-vous un manque d’expérience ou plutôt votre fraîcheur et votre connaissance, comme joueurs, du très haut niveau ?

Déjà, ces personnes expérimentées ont bien dû commencer un jour ! Nous, oui, on est jeune, on ne réfléchit pas comme tout le monde, on ne fait pas comme tout le monde, on a été critiqué par rapport à ça. Mais on essaie de faire quelque chose de nouveau, justement. Changer les codes. Pas pour essayer, mais parce qu’on pense que ça peut marcher à long terme. Pourquoi pas des gens de notre âge ? Pourquoi pas ? (Il répète) Pourquoi on devrait mettre quelqu’un en place ? Pourquoi on n’essaierait pas nous, de prendre le truc, de le faire grandir, à notre façon ? On a connu des challenges toute notre vie. On peut y arriver. Bien sûr, c’est une longue route pour le succès, on va se taper des hauts et des bas. Mais pourquoi pas.

Avez-vous parlé de la gestion d’un club avec Michael Jordan ?

De la gestion, non. Mais on a parlé du fait que je me suis investi dans un club. Il m’a dit : «Bienvenue dans notre monde, tu vas comprendre ce que c’est de perdre un match et de ne rien pouvoir faire». (Il rit) C’est vrai que ça, c’est frustrant.

Dernier thème, l’équipe de France. Comme les autres joueurs NBA, vous subissez ce nouveau format des fenêtres, ne pouvant jouer les matches internationaux en pleine saison. Les victoires des Bleus vous ont rassuré ?

On a la chance, contrairement à d’autres pays, d’avoir un énorme réservoir. Mais le système reste injuste. Regardez la Slovénie, qui est championne d’Europe, et qui ne va peut-être pas faire la Coupe du Monde. Vous vous rendez compte ? Moi, je n’ai pas fait l’Euro pour des raisons très personnelles, il fallait absolument que je reste chez moi, mais cet été, je peux faire les qualifs, et je vais les faire. Pour moi, si tu veux aller à la Coupe du Monde, les matches de qualif que tu peux jouer, tu dois les jouer. Si l’Euro qualifiait pour la Coupe du Monde, je n’aurais pas été éligible pour aller à la Coupe du Monde.

Quand vous pensez aux JO 2024, imaginez-vous la scène où vous jouez le rôle du grand-frère en sélection ?

Oui. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai commencé mon travail sur mon corps maintenant, pour rester au maximum en forme ! (Il rit) J’aurai 35 ans. C’est jouable. Je vais tout faire pour. Mais derrière, les nouvelles générations, ça pousse. Si je suis là, je n’aurais loupé qu’une campagne en seize ans. J’aurais fait quinze étés en seize ans en équipe de France, sans compter les jeunes, si tout se passe bien et qu’on me sélectionne. C’est quand même pas mal ! Après ce que j’ai entendu sur moi cet été quand je n’ai pas pu y aller…

Quand certains, après votre forfait pour l’Euro, ont dit que votre blessure au coude était méritée ?

Ça, ça m’a fait mal. Qu’on n’ait pas compris mon choix. Par exemple, j’entendais toujours : «C’est l’argent, l’argent, l’argent…» Les gars, ça fait dix ans que j’ai la chance de très bien gagner ma vie et je n’avais jamais loupé l’équipe de France. Arrêtez avec cet argument de l’argent. Si l’argent avait été mon truc, je ne serais jamais venu en équipe de France. À cette heure, j’ai quasiment 130 sélections à même pas 30 ans. Ma décision n’avait rien à voir avec l’argent, toute personne dans ma situation aurait pris la même décision. Après, avec le raccourci concernant ma blessure, je me rends compte que la bêtise humaine est arrivée à un niveau très élevé. Mais bon, pas grave.

D’autant que si l’argent avait été votre priorité, vous n’auriez jamais pris le risque de jouer face à l’Espagne en match amical à l’été 2012, sans assurance, juste avant de signer votre contrat à Portland…

Ah oui ! Je n’avais prévenu personne, parce que je savais que si je prévenais les gens, on allait me bloquer dans les vestiaires. Il n’y avait que Vincent Collet et Patrick Beesley qui étaient au courant. Vincent était en stress. Et la mission que j’ai faite pour aller au TQO ? (À l’été 2016, dès son contrat signé, Batum a sauté dans l’avion depuis les États-Unis pour retrouver en express les Bleus aux Philippines et jouer la fin du TQO.) Le tour du monde. Et après, quand on dit que la fédé a payé mon assurance, non, je n’ai pas voulu que la fédé le fasse. C’est moi qui ai payé mon assurance, à côté. Je m’en fous, ce sont des choses que je fais pour l’équipe de France.